Serangan Kekaisaran Jepang ke Pearl Harbor merupakan sebuah kehinaan abadi bagi Amerika Serikat. Pada hari Ahad pagi yang cerah, 7 Desember 1941, sejumlah 350 pesawat tempur dari enam kapal induk Kekaisaran Jepang membombardir pangkalan armada laut Amerika Serikat yang terdepan di Pearl Harbor, Kepulauan Hawai. Serangan tiba-tiba ini berhasil menghancurkan empat kapal perang dan 188 pesawat tempur Amerika, serta merusak empat kapal dan 155 pesawat lainnya. Jepang berhasil merenggut 2.345 nyawa tentara Amerika dan 57 masyarakat sipil. Presiden Franklin Roosevelt merespon serangan ini dengan kalimatnya yang kemudian terkenal, “Yesterday, December 7, 1941—a date which will live in infamy—the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.” Presiden Roosevelt menggumpalkan dendam negaranya dalam paradoks kata infamy atau kehinaan. Kata infamy ini kemudian melekat sebagai bahasa sejarah untuk peristiwa Pearl Harbor.[i]

Atas kehinaan yang dialaminya, Amerika Serikat melakukan dua hal penting: menyatakan perang dengan Jepang dan melakukan investigasi internal. Dalam hal perang, Amerika berhasil menghindari penyesatan Jepang di Midway, membunuh Laksamana Yamamoto—penggagas dan pemimpin serangan ke Pearl Harbor—di Bougenville, dan seterusnya hingga membumihanguskan Hiroshima dan Nagasaki dengan bom nuklir di tahun 1945. Jepang kemudian menyatakan takluk. Dalam hal investigasi internal, Amerika melakukan serangkaian penelitian. Dua perwira tinggi di Pearl Harbor, meski tidak dinyatakan bersalah, dianggap melakukan kelalaian tugas. Tindak lanjut paling penting dari investigasi Pearl Harbor adalah penyusunan National Security Act yang ditandatangani pada tahun 1947. Dalam undang-undang tersebut, dibentuklah Central Intelligence Agency (CIA) dengan harapan dapat melakukan koordinasi intelijen secara lebih baik. Salah satu hasil investigasi atas peristiwa Pearl Harbor adalah kegagalan intelijen untuk melakukan antisipasi. Organ intelijen yang saat itu dimiliki Amerika: ONI (naval), G-2 (army), FBI, dan beberapa yang lain, dianggap bekerja dalam ego sektoral masing-masing. Pada Juli 1941 memang Jenderal William Donovan telah ditunjuk sebagai Coordinator of Intelligence yang setahun kemudian direorganisasi menjadi Office of Strategic Services (OSS), namun setelah melalui serangkaian pembahasan di Kongres, tetap diperlukan sebuah badan baru intelijen yang berfungsi sebagai koordinator permanen.[ii] CIA dibentuk agar infamy Pearl Harbor tidak terulang lagi.

Enam dekade kemudian, surat kabar Washington Post edisi 12 September 2001 menuliskan tajuk di halaman utamanya: “A Date Which Will Live in Infamy.” Koran-koran lain juga mengangkat tajuk serupa, “Infamy!”, “Day of Infamy!”, atau yang ditulis Boston Globe: “New day of infamy.” Keinginan kuat Amerika agar peristiwa kehinaan Pearl Harbor tidak terulang kini telah sirna di mata media massa mereka.[iii] Tidak lain adalah karena peristiwa serangan penabrakan gedung kembar World Trade Center sehari sebelumnya. Peristiwa 9/11 ini menyebabkan kematian 2.977 nyawa dan 25.000 orang luka-luka. Tiga tahun berselang, Osama bin Laden, pemimpin Al Qaeda, menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini.[iv] Amerika kecolongan besar-besaran lagi di rumahnya sendiri. 9/11 adalah Pearl Harbor II yang sempurna.

Serupa dengan apa yang dilakukan setelah peristiwa Pearl Harbor, Amerika melakukan dua hal yang sama: menyatakan perang dan melakukan investigasi internal. Meski Secretary of State, Collin Powell, mengatakan pelaku penyerangan harus diseret ke pengadilan, publik menyebut bahwa peristiwa ini bukanlah kriminal. Presiden Roosevelt tidak pernah mengatakan Laksamana Yamamoto harus diseret ke pengadilan, tetapi sebaliknya, Jepang harus bertekuk lutut dalam perang.[v] Perang yang dinyatakan oleh Presiden Bush adalah perang melawan teror. Atas nama perang ini, Amerika menyerang Afghanistan dan kemudian Irak. Sementara investigasi internal menemukan hal yang juga serupa: masih adanya kelalaian intelijen dalam melakukan antisipasi. Jika satu-satunya mandat pembentukan CIA di tahun 1947 adalah agar peristiwa Pearl Harbor tidak terulang, maka sebetulnya CIA telah gagal kali ini. Namun CIA tidak dibubarkan paska-9/11. Amerika kini membentuk departemen baru: Department of Homeland Security (DHS) melalui pengundangan Homeland Security Act tahun 2002. DHS bertanggung jawab terutama untuk mengantisipasi serangan teror melalui pengawasan lalu lintas orang dan barang. Dengannya, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Penjaga Pantai, dan Keamanan Transportasi ditarik dari departemen masing-masing untuk berkumpul di DHS.[vi]

Dunia intelijen Amerika sebetulnya menjadi pihak yang paling mengalami infamy atas dua peristiwa serupa ini. 9/11 menunjukkan perubahan dramatis akan hakikat ancaman keamanan. Dari sudut pandang komponen perang: peralatan, doktrin, dan taktik, kini ancaman tidak lagi simetris berupa negara musuh yang sudah jelas terhitung kekuatan militernya, mudah dipahami doktrinnya, serta mudah dideteksi mobilisasi dan taktiknya. Ancaman kini bersifat asimetris: aktor bukan negara, bentuknya dinamis (bisa transnasional, lokal, atau individual), serta tidak diketahui secara pasti doktrin dan taktiknya.[vii] Melihat pergeseran hakikat ancaman ini, kalangan cendekiawan intelijen Amerika ramai-ramai memikirkan perlunya reformasi fundamental intelijen di negaranya.

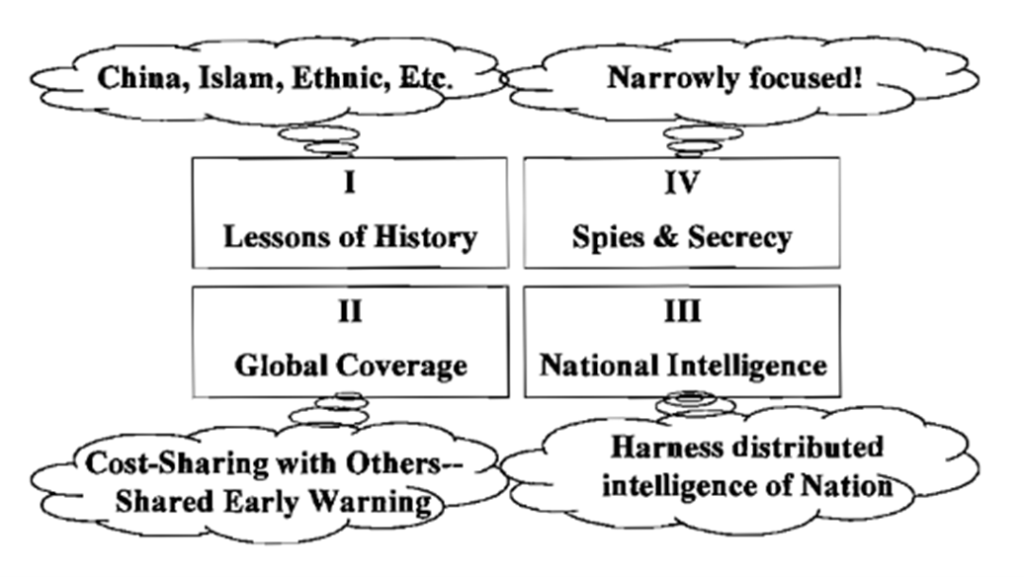

Salah satu yang memberikan pemikirannya adalah Robert David Steele yang menelurkan konsep The New Craft of Intelligence (NCI). Dalam konsep ini, Steele menggagas perlunya pergeseran doktrin intelijen, dari paradigma lama yang berkutat pada perburuan informasi rahasia dengan biaya yang sangat mahal (dengan target utama Uni Soviet), serta pertukaran informasi antar lembaga intelijen yang masih setengah hati, menuju paradigma baru intelijen yang menyelaraskan kegiatannya dengan ledakan informasi, khususnya ledakan informasi digital multibahasa, dan penempatan Army Foreign Area Officers yang efektif.Steele menggariskan empat kuadran NCI yakni Lessons of History, Global Coverage, National Intelligence, dan Spies & Secrecy.[viii]

Gambar 1. Kuadran The New Craft of Intelligence. (Sumber: Robert D. Steele. 2002, hlm. 128.)

Menurut Steele, yang paling penting dan paling fumdamental dari empat kuadran ini adalah kuadran I: Lessons of History. Setiap organisasi di Amerika bisa jadi telah mempekerjakan sejarawan handal untuk menuliskan kegemilangan mereka di masa lalu. Tetapi belum ada pengambil kebijakan yang serius bertanya kepada para sejarawan: “pelajaran apa yang bisa kita ambil dari masa lalu?” Steele juga mencontohkan dari sekian banyak penulisan mengenai antisipasi konflik etnis (sesuatu yang memanas di Amerika di akhir dekade 1990-an), tetapi sejarah sama sekali tidak disinggung. Serangan 9/11 yang dituduhkan kepada kelompok etnis dan keyakinan tertentu menjadi bukti jika intelijen Amerika telah gagal memahami sejarah.[ix]

Sayangnya, Steele tidak melakukan pendalaman tentang bagaimana persisnya intelijen Amerika mengabaikan faktor sejarah dalam analisisnya yang berakibat pada serangan yang fatal. Dalam hal ini, Penulis melakukan elaborasi atas pernyataan Steele tersebut, dan menemukan bahwa kegagalan memahami sejarah oleh intelijen Amerika tidak hanya terjadi saat kecolongan 9/11 saja, tetapi justru sudah terjadi sejak peristiwa Pearl Harbor.

Baik menjelang peristiwa Pearl Harbor maupun 9/11, sebetulnya intelijen Amerika bukan sama sekali tidak mencium dugaan akan terjadinya serangan. Sebelum Pearl Harbor diserang, US Office of Naval Intelligence (ONI) telah berhasil menangkap 33.000 kata yang diikuti oleh rangkaian angka dan huruf tak bermakna. Mereka sudah memperkirakan Jepang akan melakukan serangan, tetapi ke mana serangan itu akan ditujukan, mereka mengangkat bahu.[x] Demikian juga menjelang 9/11. Pada Januari 2001, Richard Clarke, anggota kontrateror National Security Council, mengatakan kepada pimpinan tinggi di Amerika (termasuk Wakil Presiden Dick Cheney, Penasihat Keamanan Condoleezza Rice, dan Secretary of State Collin Powell) bahwa Al Qaeda memiliki sel-sel yang tengah tertidur di dalam negeri Amerika dan siap melakukan serangan yang massif. Tetapi informasi Clarke diabaikan. Termasuk saat dia mengeskalasi isu ini ke level rapat kabinet. Di ujungnya, informasi Clarke malah dimentahkan hanya oleh Deputi Menteri Pertahanan, Paul Wolfowitz, yang mengatakan jika Osama bin Laden sebagai “this little terorist in Afghanistan.” Bentuk lain dengan nada serupa juga pernah terlontar dari petinggi Amerika berupa “orang kecil dengan handuk terikat di kepala.” Kalimat bernada rasis ini serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Admiral Kimmel, komandan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor saat mengabaikan pesan akan dugaan serangan, dengan menyebut orang Jepang sebagai “Little Yellow”.[xi]

Pengabaian para pengambil keputusan baik di tahun 1941 dan 2001—yang keduanya bernada rasis—merupakan salah satu bentuk ketidakpahaman mereka terhadap faktor sejarah. Memandang rendah, baik kepada Jepang maupun kelompok Osama bin Laden, menunjukkan arogansi sekaligus kesadaran minimum mereka akan faktor sejarah. Pertama, mereka mengabaikan sejarah panjang konflik etnis dan rasialisme di Amerika yang selalu memukul mundur kemajuan peradaban mereka. Kedua, mereka tidak membaca sejarah jika yang mereka yang sebut sebagai “orang-orang kecil” bukan berarti tidak bisa mengalahkan sesuatu yang adidaya dan mapan.

Pengabaian pengambil keputusan atas informasi intelijen adalah satu hal, sementara kualitas produk intelijen yang dihasilkan merupakan hal yang lain. Dan informasi intelijen oleh ONI sebelum Pearl Harbor dan Clarke sebelum 9/11 tidak diperkuat dengan penyertaan basis data kesejarahan yang terkait. Bahwa analisis keduanya “mentok” di ruang lingkup intelijen as usual an sich yang biasanya bersifat taktis saja. Padahal fakta sejarah yang menjadi latar belakang baik serangan Pearl Harbor maupun 9/11 sudah memberikan indikasi yang jelas.

Setidaknya ada empat faktor sejarah yang diabaikan oleh intelijen Amerika menjelang serangan atas Pearl Harbor. Pertama, kepercayaan diri Jepang untuk menjadi penguasa Asia Timur Raya adalah saat berhasil mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Kemenangan itu diperoleh di laut, diawali dengan serangan mendadak Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Port Arthur.[xii] Kemenangan ini menjadi pengalaman yang demikian berharga bagi Jepang, tidak hanya secara moral, tetapi juga secara taktik pertempuran. Fakta sejarah lain, Jepang sangat percaya diri akan kekuatannya di laut. Kekalahan terakhir mereka di laut terjadi sudah sangat lama yakni tahun 1592 di Korea.[xiii]

Kedua, pada tahun 1890-an, surat kabar terkemuka Amerika, Hearst, memberitakan bahwa Jepang menaruh “minat” untuk menjadi lawan Amerika suatu saat nanti. Pada tahun 1898, Hearst menyebutkan urgensi Amerika untuk segera mengakuisisi Kepulauan Hawaii sehingga mempunyai alat ukur bagi pertahanan Amerika terhadap membesarnya kekuatan Jepang di Pasifik. Koran ini juga menyorot obsesi Jepang untuk mencaplok Lower California (kini wilayah Meksiko) yang secara lokasi tentu strategis untuk mengalahkan Amerika.[xiv]

Ketiga, adalah percobaan pilot Amerika William “Billy” Mitchell pada tahun 1921 yang menenggelamkan dua kapal perang rampasan Jerman saat Perang Dunia I dengan pesawat tempur bersenjatakan bom-bom biasa (saat itu belum pernah terjadi pesawat tempur menenggalamkan kapal perang) dalam waktu kurang dari satu jam. Percobaan Mitchell ini diabaikan oleh petinggi militer Amerika. Mitchell (yang namanya kemudian diabadikan sebgaai nama pesawat pembom B-25) sendiri pernah memprediksi jika suatu saat Jepang dapat menyerang Amerika di Minggu pagi yang terang.[xv] Amerika sendiri pada tahun 1938 pernah melakukan latihan pendadakan ke Pearl Harbor dan disimpulkan pangkalan itu akan hancur karena betul-betul tidak dapat melakukan deteksi. Kemudian Angkatan Laut Inggris menghancurkan armada Italia di Taranto pada tahun 1940.[xvi]

Keempat, adalah faktor biografi Laksamana Yamamoto, pemimpin armada laut Jepang.[xvii] Yamamoto merupakan seorang yang cakap, pernah berkuliah di Harvard, dan menjadi atase Angkatan Laut di Amerika selama dua tahun. Dengannya, dia terinformasi secara lengkap mengenai kekuatan Angkatan Laut Amerika. Yamamoto merupakan penggemar bahasa dan penulis puisi yang ulung. Dengan kecenderungannya menulis puisi saat bertugas, maka dia memiliki kecenderungan mengagumi (dan peduli terhadap fakta) sejarah. Apalagi Yamamoto muda merupakan pelaku sejarah saat Jepang mengalahkan Rusia pada tahun 1905. Kemudian, Yamamoto juga mengakui bahwa kehancuran armada Italia di Taranto menjadi salah satu inspirasi penguatnya untuk menyerang Pearl Harbor.[xviii]

Pekerjaan analisis intelijen adalah connecting the dots, menghubungkan hal-hal yang terserak dan tampak tidak berhubungan menjadi sebuah perkiraan keadaan yang memadai. Disebut perkiraan karena intelijen ditujukan untuk mengantisipasi sesuatu; mengambil keputusan sebelum terlambat. Intelijen Amerika menjelang peristiwa Pearl Harbor tidak menyertakan empat data kesejarahan di atas dalam analisisnya. Sehingga perkiraan serangan Jepang yang diperoleh melalui penegahan kawat diplomatik (33.000 kata tadi) seakan menjadi informasi situasional yang sulit ditindaklanjuti. Andai saja mereka memahami fakta sejarah yang ada, maka pertanyaan “di mana Jepang akan menyerang” memang dapat mengarah ke Pearl Harbor.

Setali tiga uang, kondisi yang sama dihadapi intelijen Amerika menjelang serangan 9/11. Mereka setidaknya mengabaikan tiga fakta sejarah. Pertama, kemenangan asimetris pejuang Afghanistan atas tentara adidaya Uni Soviet pada tahun 1989. Bagi pejuang Afghanistan, kemenangan utopis ini merupakan bekal kepercayaan diri untuk mereka bisa mengalahkan kekuatan adidaya. Namun, Amerika menolak fakta tersebut. Setelah kemenangan atas Uni Soviet tersebut, petinggi Amerika (termasuk pejabat CIA) masih saja jumawa dan memadang rendah pejuang Afghanistan sebagai “people with towels in their heads.” Senada dengan ucapan Paul Wolfowitz sedekade kemudian. Terlebih, tanah Afghanistan sejak zaman Mesopotamia merupakan tanah “panas” yang tidak pernah bisa dikuasai oleh bangsa manapun dalam jangka waktu yang lama. Andai data induk intelijen Amerika memiliki data kesejarahan ini tentu tidak akan membuat mereka memandang sebelah mata kemenangan asimetris pejuang Afghanistan.

Kedua, kelompok Al Qaeda telah memperoleh keberhasilan-keberhasilan kecil (quick wins) dengan taktik teror terhadap Amerika. Quick wins ini menjadi umpan balik bagi persiapan keberhasilan yang besar nantinya. Pada tahun 1993, parkiran gedung World Trade Center telah dibom oleh Ramzi Yousef, lulusan Afghanistan. Ini merupakan sinyal akan objek serangan. Agustus 1998, Kedutaan Besar Amerika masing-masing di Kenya dan Sudan dibom dan Al Qaeda menyatakan bertanggung jawab. Ini merupakan sinyal akan senjata (bom) serangan. Terakhir, Oktober 2000, kapal kecil menabrak dan meledakkan kapal perusak USS Cole yang sedang berlabuh di Yaman. Ini merupakan sinyal cara dalam menyerang (menabrakkan diri). Dari ketiga peristiwa sejarah ini sebetulnya dapat diprediksi sebuah pola serangan yang bisa terjadi. Ditambah yang ketiga, serupa dengan Yamamoto, adalah faktor biografi Osama bin Laden. Andai Amerika memahami jati diri seorang Osama yang memiliki idealisme, visioner, kharismatik (sehingga mudah merekrut), dan memiliki kekayaan berlimpah, maka mereka tidak akan menganggapnya sebagai “little terrorist” atau “man with towels in his head.” Apalagi Osama telah mengeluarkan dua kali fatwa yang menjadikan Amerika sebagai musuh tunggal pada tahun 1996 dan 1998.[xix]

[i] Bacaan mengenai peristiwa Pearl Harbor dan Perang Dunia II di antaranya Nino Oktorino. 2018. Hancurnya Armada Sekutu. Jakarta: Elex Media Komputindo dan P.K. Ojong. 2001. Perang Pasifik. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

[ii] Truman on CIA. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol20no1/html/v20i1a02p_0001.htm, diakses 27 November 2019.

[iii] Lihat Brigitte L. Nacos. 2002. Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

[iv] Bin Laden claims responsibility for 9/11. https://www.cbc.ca/news/world/bin-laden-claims-responsibility-for-9-11-1.513654, diakses 27 November 2019.

[v] To War, Not to Court. https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2001/09/12/to-war-not-to-court/86d5f7a6-b901-4a70-93be-01e718471169/, diakses 27 November 2019.

[vi] Lihat DHS Mission. https://www.dhs.gov/mission, diakses 27 November 2019 dan Deborah Meyers. 2005. One Face at The Border: Behind the Slogan. Migration Policy Institute.

[vii] Lihat Makmur Supriyanto. 2016. Evolusi Prinsip-Prinsip Perang. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu dan Ashton Carter dan William Perry. “Countering Assymetric Threats” dalam Keeping the Edge: Managing defense for the Future. 2001.Cambridge: MIT Press.

[viii] Robert David Steele adalah pensiunan perwira intelijen Korps Marinir Amerika. Penamaan judul The New Craft of Intelligence menunjukkan positioning buku tersebut di literatur intelijen Amerika, sebagai sekuel (baca: revitalisasi) referensi utama CIA yang ditulis oleh Allen Dulles yang berjudul The Craft of Intelligence terbitan tahun 1963. Lihat Robert d. Steele. 2002. The New Craft of Intelligence: Personal, Public, & Political. Virginia: OSS Intenational Press.

[ix] Ibid.

[x] Darmawan Sigit Pranoto. INTEL: Dasar-Dasar Telik Sandi, bahan ajar Kursus Telik Sandi Korps Mahasiswa Bea dan Cukai PKN STAN 2017. Tidak dipublikasikan.

[xi] Lihat John Dower. 2010. Cultures of War. New York: Norton New Press.

[xii] Russo-Japanese War, https://www.britannica.com/event/Russo-Japanese-War, diakses 27 November 2019.

[xiii] Op. cit. Darmawan.

[xiv] Op. cit. Joh Dower.

[xv] Lebih lanjut dapat dibaca pada Ronald Drez. 2017. Predicting Pearl Harbor: Billy Mitchell and the Path to War. Pelican Publishing.

[xvi] Op. cit. Darmawan.

[xvii] Sampai dengan Pearl Harbor diserang, intelijen biografi belum serius dilaksanakan oleh badan intelijen manapun. Intelijen biografi adalah pengumpulan informasi mengenai biografi tokoh dari kalangan musuh. Intelijen biografi pada dasarnya merupakan bentuk data kesejarahan.

[xviii] Mengenai profil Yamamoto, lihat Admiral Isoroku Yamamoto: Japan’s Naval War Leader, https://warfarehistorynetwork.com/2016/12/01/admiral-isoroku-yamamoto-japans-naval-war-leader/ dan mengenai puisi Yamamoto: Isoroku Yamamoto, https://www.poetryfoundation.org/poets/yamamoto-isoroku, diakses 27 November 2019.

[xix] Mengenai profil Osama bin Laden, dapat dibaca pada Profile: Osama bin Laden, https://www.aljazeera.com/news/asia/2011/05/20115235148217423.html, diakses 27 November 2019.

Artikel ini merupakan bagian pembuka dari makalah yang berjudul “Basis Data Kesejarahan Sebagai Komponen Basis Gegevens Intelijen Untuk Memperkuat Keamanan Nasional” yang saya presentasikan dalam Seminar Sejarah Nasional Tahun 2019.

Ilustrasi: Amazon.com